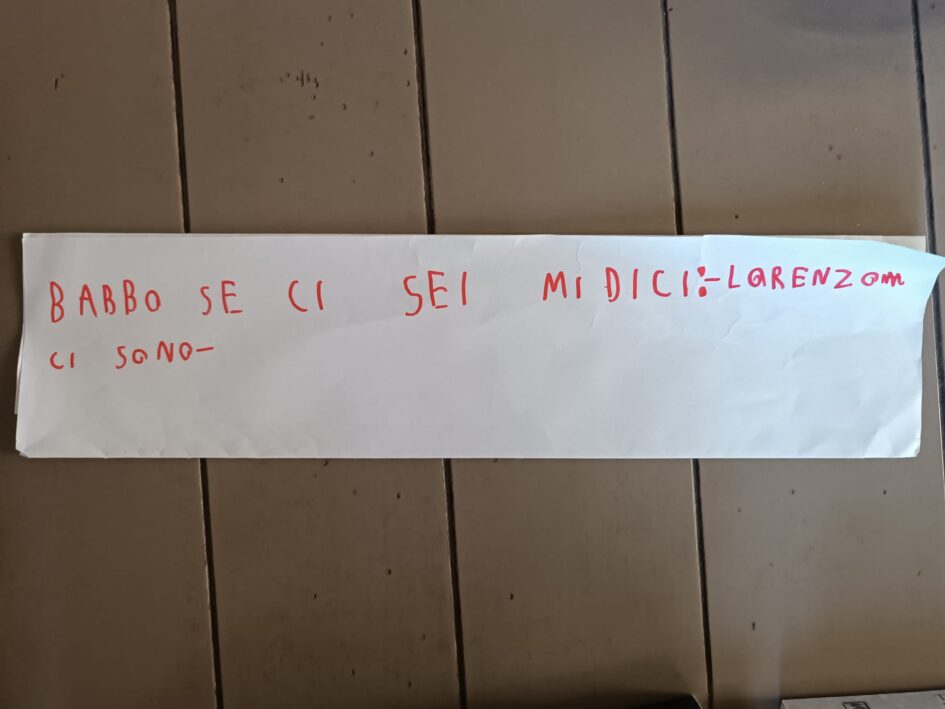

Una sera di alcuni anni fa, rientrando a casa, ho trovato un biglietto scritto da mio figlio prima di addormentarsi: «Babbo, se ci sei, mi dici “Lorenzo ci sono”?». Quel messaggio mi ritorna in mente spesso nelle mie giornate di lavoro da preside. In poche parole sono espresse molte cose.

Intanto la tenerezza dei bambini, dalla quale avremmo sempre da imparare. Poi il linguaggio, semplice, diretto, di chi non è stato ancora inquinato dal nostro modo involuto di parlare, logorroico e retorico. Infine, la richiesta all’adulto di esserci, di rassicurarlo con la sua presenza. In quel biglietto si nasconde il segreto di quello che dovremmo fare noi educatori.

Un episodio che me ne richiama un altro, di quando insegnavo. In una classe disposta a semicerchio, stavo spiegando posizionato all’interno del semicerchio. Dopo un po’, una studentessa seduta a una delle estremità alza la mano. Mi volto e lei mi rimprovera: «Prof, non guarda mai da questa parte». Aveva ragione. Ero troppo preso da me, dai miei discorsi e non mi preoccupavo di loro.

È una regola semplice, forse l’unica davvero importante. Ricordarci di “uscire da noi”. Eppure, non lo facciamo. Mi domando perché. Se non ne siamo capaci o se scegliamo di non farlo. La risposta vera è che la scuola è ancora troppo “adultocentrica”. Non abbiamo imparato a decentrarci, a capire che, per accompagnare il percorso di crescita di bambini e ragazzi, dobbiamo spostare l’attenzione su di loro. Vederli, ascoltarli, conoscerli. Forse questo però ci spaventa.

Perché spesso, quando lo facciamo, ci capita di sentirci inadeguati. Non capiamo più se le cose che diciamo vadano bene. Non troviamo la misura, sentiamo che i nostri modi sono goffi, sbagliati. Sembra che le competenze relazionali che abbiamo acquisito non valgano più. Come se dovessimo ogni volta riporre gli arnesi che conosciamo e cercarne altri perché quelli sono inservibili. Pochi giorni fa ho incontrato una ragazza che soffre di disturbi alimentari in modo grave, con ricoveri ospedalieri. La guardi negli occhi, pensi a delle parole, ne trovi alcune, ma non capisci come risuonano dentro di lei.

Per questo, forse, evitiamo di guardare i ragazzi. Concentrarci su di noi è un’autodifesa, un modo di proteggersi, un segno di debolezza. Camminiamo sui binari sicuri che conosciamo. Ma rischiamo di perdere il senso e il piacere del nostro lavoro. Mettersi continuamente in gioco per cercare un modo di stare in relazione con i nostri ragazzi.

Lascia un commento